要說失望也還好 因為這本書讀起來其實相當輕鬆寫意

感覺得出作者對廚藝的熱情

也有許多外人無法想像的 廚房繁重的工作中所內涵的真實面貌

只是當初有點期待的是 作者一個以人類學家的身分

進入廚房這個截然不同的世界時 究竟會閃現出怎樣的火花

甚至感覺出一些獨特的面向 可惜整本看完

其實比較像是一個廚師養成的心路歷程或甘苦談

跟我想要看到的東西就出現一些落差了

這本書的作者其實相當令人佩服

在年屆30且博士學位即將修成正果時

卻意外在論文撰寫的瓶頸中發現自己真正想追求的人生

而毅然放下了即將到手的學位

從一個廚藝學校的學生及廚房的菜鳥開始做起

這真的是一種很簡單卻很勇敢的決定

畢竟太多人的決定都是由外在的社會及世界塑造

有時候可能一輩子都不曾知道自己想要什麼

或是在夢想剛開始萌芽時就任由別人掐斷了它

然後說著「勇於追求夢想的精神實在讓人深感佩服」之類的

話但其實追夢的人很多時候 在一開始都只是比羨慕的人

多了一點點的勇氣去灌溉那株剛萌發的幼苗而已

整本書看下來 會發覺作者在走上這條路後

其實亦非事事順心 許多意想不到的嚴苛及比想像中單調辛苦的環境

都曾經讓她產生過挫折及疲累感

但因為心裡始終抱著一份自己所尋來的熱情

所以在許多磨人的過程中 反而看出許多作者苦中作樂的逸趣

而在求學及實習的路上 也跟著作者看到了許多廚房裡的實地生活

像是小小一片作為點綴的甜菜葉 背後是學徒龜縮在角落

拿著剪刀不眠不休修剪一整夜的成果

平常看似簡單而渾然天成的擺盤 其實都有制式的安排及角度

常常是多一分便太過 少一分則太澀 絲毫不得馬虎

而許多風格的料理手法及文化 也在這本書可以窺得冰山一角

雖然並非引經據典的闡述 卻可藉由生活化的筆觸輕鬆感受

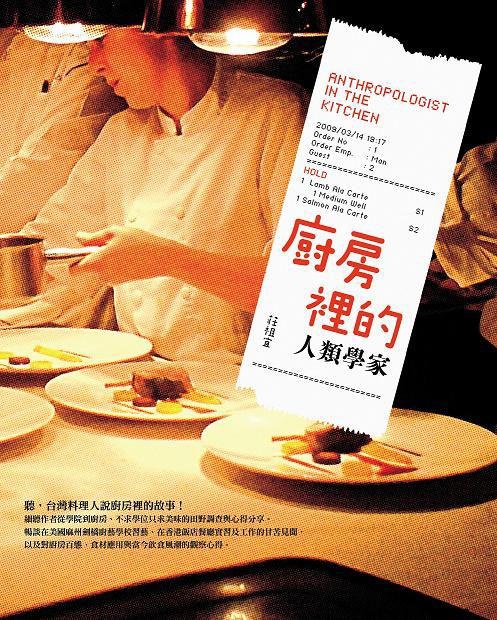

會對這本書產生興趣 是因為高餐之前曾打過這本書一段時間

印象中好像還有辦演講 畢竟除了食譜及食記之外

這種從另類角度書寫飲食文化的經驗還真的是挺少見

因此這次出來一時之間也沒有什麼預定的書單

我就從書局把它帶走了 雖然深度不及我的預期

但能夠一探平常難以體觸及的生活及體驗 其實也夠讓我喜歡的

也有可能是書裡傳達出對於夢想的執著及無疑

讓我不知不覺中被熟悉的感覺吸引了吧